读麦金德《民主的理想与现实》

麦金德 / 2019-07-04

基本信息

书名

民主的理想与现实:重建的政治学之研究(Democratic Ideals and Reality: A Study in the Politics of Reconstruction)

写作时间

1919年,麦金德58岁。

概念:新地理学

自然地理与政治地理的结合。

写作背景

19世纪末,人类进入后哥伦布时代:地球已经被探索完毕,充当大国矛盾缓冲器的新殖民地被全部瓜分,(欧洲的)国际政治从一个增量分配大于存量调整的开放系统,转变为存量调整渐渐超越增量分配的封闭系统。几乎是一瞬间,大国关系变得空前紧张与缺乏弹性。1

铁路使陆权兴起,广土众民的大陆国家终于可以发挥出全部潜力,俄国扩张的威胁和德俄合作的可能性尤其令英国如芒在背。麦金德的三部著作《历史的地理枢纽》(1904)、《民主的理想与现实》(1919)、《环形世界与赢得和平》(1943) 即为麦金德试图永葆岛国霸权的思想轨迹。

谁能在东欧获得压倒性优势,谁就能控制广大的“心脏地带”,进而挑战英国霸权。因此,法国或许更希望一个拥有东欧的俄国与它一起围堵德国,英国却不希望看到德俄任何一方在东欧拥有压倒性优势。一战后英国力主在东欧建立一系列隔离带小国,便可以理解了。唯一的问题在于,英国认为自己足够强大,足以保障这些隔离带国家2 的独立,然而事实上衰落的大英帝国做不到这一点。

顺带一提:波兰这个国家,常常被网友嘲笑,不自量力轻侮大国,又是“平独”又是“镇露”,何能长久?其实并非波兰人缺乏战略思维,实在是东欧平原上缺乏天然屏障,根本就没有波兰独立的地理缘由。所以1792年以来,独立的波兰永远是遥远霸权国扶持的产物3 ,也只能把自己拴在遥远霸权国利益的战车上,必然同时遭到德意志和俄罗斯两大近邻的忌恨。

延伸思考

从19世纪末瓜分世界的狂潮到20世纪中叶核恐怖平衡的建立,中间大约一个甲子,时代的主题是战争与革命。殖民地和势力范围被瓜分殆尽后,地球变得空前拥挤,大国关系变得缺乏弹性。同时,铁路和航空技术的兴起,使大陆国家控制边疆、抵御海权的能力大大增强了(空军是陆权的延伸)。不同于英国的海权式间接剥削,精英们开始思考一个陆权大国直接统治世界的可能性。国际关系的现实推动社会达尔文主义广为传播,大国都开始具有极其强烈的忧患意识——不是吃掉别人,就是被别人吃掉。德国和日本分别希望整合东欧(包括俄国)和中国的资源,来完成打败英美、统治世界的最终目标。日本已经下手了,俄德决战也成为大家纷纷预期到的大概率事件。与其说这是不同社会制度和意识形态之间的敌视,倒不如说这是技术发展和国家兼并大趋势的必然产物。美国对德国的金融输血(一战尝到了大甜头,希望再来一次),英法对德国的绥靖(梦想德俄双双精疲力竭后坐收渔人之利)、苏联在这一时期的疯狂工业化(同死亡赛跑),都要在这个背景下才能看清楚。斯大林1931年2月4日讲话说:“我们比先进国家落后了50到100年,我们必须在10年内跑完这段距离。要么我们做到了,要么我们被打倒。”落后国家求生存的奋斗,无不是一部血泪史,其中不仅有同外敌的厮杀,更有自身的恐惧与发狂。苏联如此,中国又怎能例外呢?

以俄国和德国为代表的在欧亚大陆上经营过陆权的大国在历史上都试图对伊斯兰世界采取怀柔的政策。反之,在二十世纪主宰中东地区的海权国家对伊斯兰世界则经常采取强势的政策。

摘录

第1、2章

- 经济论证的焦点是生产力,而非财富。因为当前主要国家的全部财富,不过就是5-7年的生产累积。4

- 组织者的思维本质上是战略性的;真正的民主主义者的思维却是伦理性的。组织者在考虑如何用人;民主主义者却在考虑人的权利,而这些权利在组织者的道路上都是为数甚巨的绊脚石。

- 19世纪的普鲁士,背后是参谋军官、官僚、教授等知识专家的寡头统治。

- 社会的组织和习惯具有强烈的路径依赖性,可以称之为“社会动量”;但在条件成熟时,它也会在短时间内经历巨变。

- 真实原因与直接原因之间,存在天壤之别。

第3、4章 海权和陆权

- 海权的根本终究在于拥有丰产而安全的本土基地。

- 南北两个方向的压力5 使天主教欧洲整合为查理曼帝国,语言上半为拉丁语半为日耳曼语。来自亚洲的马扎尔人的侵袭则催生了神圣罗马帝国。

- 伊斯兰的衰弱,使欧洲的危险不复存在,这是中古欧洲在中世纪末分裂的原因之一。

- 草原带一直延伸到南俄、多瑙河下游、匈牙利,东欧完全无险可守。这与印度和中国可以依托的连绵山脉、雄关险隘形成了鲜明的对比。由于“心脏地带”与东欧的联通性最好,远好于南亚和东亚,因此某种意义上东欧已经成为了“心脏地带”的一部分。

- 西安、北京和德里,都是来自“心脏地带”的征服者建立的都城。

- “心脏地带”定义:现代海上力量无法到达的地区,是陆权占优的地区。

- 日耳曼人对整个“心脏地带”都怀有野心。德国与土耳其的亲善、割取青岛和在东非的殖民,所图甚大——这就是德国版“一带一路”。

- 麦金德在忧虑:在新技术的帮助下,如果欧亚大陆的一大部分归于一统,就会发展出无敌的海上力量,彻底击碎英国霸权。由于自然条件的恶劣,“心脏地带”一直缺乏足够的人力。但随着交通技术的改善,俄国渐渐控制了“心脏地带”,从而使“心脏地带”拥有了充足的人力,足以威胁英国的全球海洋霸权。

第5章 帝国间的对抗

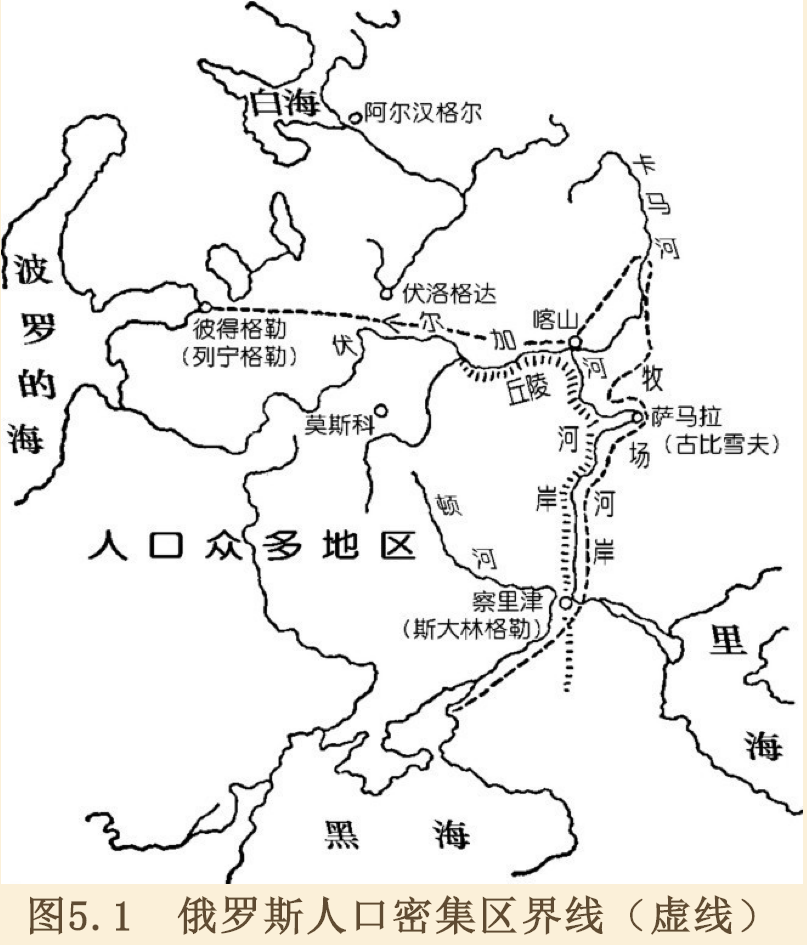

- 俄罗斯人口密集区:伏尔加河西侧,圣彼得堡-喀山-伏尔加格勒构成的两段折线为其界线。该区域远小于人们通常认为的俄罗斯。所以,拿破仑或希特勒打到莫斯科附近时,俄国确实已经没有多少继续后退的空间了。

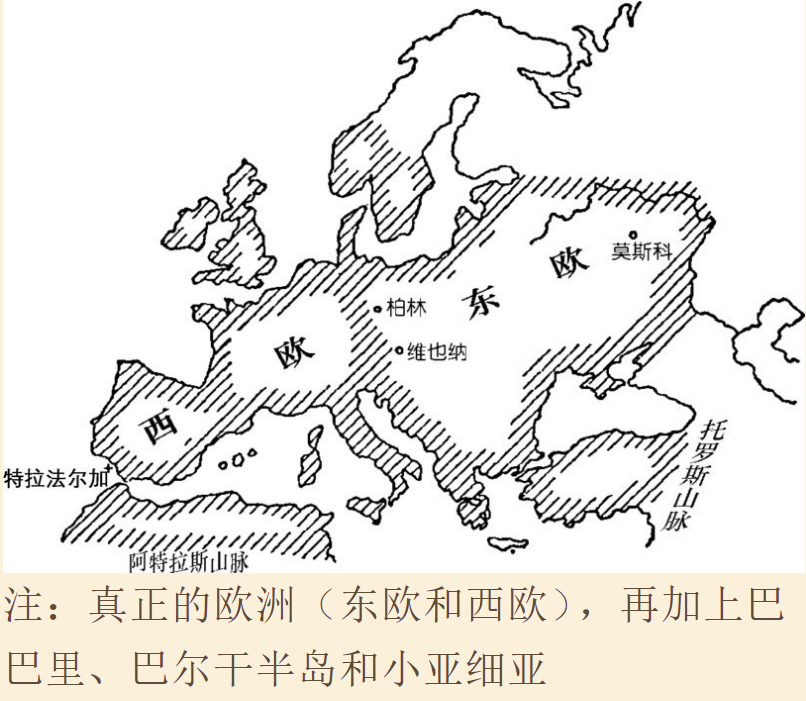

- 欧洲的一头是圣文森特角,另一头是喀山的伏尔加河拐角,而柏林和维亚纳正位于其连线的中垂线上。此线的西半边深受自由主义的影响,东半边则反是。

- 19世纪末,东欧的力量是不均衡的,日耳曼人试图压制斯拉夫人。于是俄国渐渐发现,它只有与法国结盟这一条路了,否则就会成为俄国的附庸。

- 西欧的岛国(英国)和半岛国(法国),必须反对任何试图组织东欧和“心脏地带”之资源的强国。英法从19世纪中期联手对抗俄罗斯,一直到20世纪联手对抗德国,都是为了防止“心脏地带”巨无霸的出现。这同美国帮助中国抗日是一个道理。

- 国民经济学家的思维是动态的,而(英国)政治经济学家的思维是静态的。

- 从1878年起,德国通过刺激国内生产和就业以积蓄其人力,精密设计的关税体系则是实现该战略的手段。其结果就是,大约在1900年,德国人口终于停止净流出,与意大利、爱尔兰等国形成了鲜明对比。1914年之前,德国人口以每年100万的速率激增。事实上,德国已经通过经济手段,实现了事实上向东欧的扩张。

- 英国舰队的三次胜利:美西战争中阻止德国舰队的干预,为南美市场而战;布尔战争掌控制海权,为印度市场而战;日俄战争限制黑海舰队的行动,为中国之门户开放而战。英国的自由贸易,是用海军强加给全世界的。

第6章 国家的自由

- 麦金德眼中一战的根本原因之一:日耳曼人希望成为东欧的主人,而斯拉夫人拒绝屈服。因此,必须要从根本上解决东欧主导权问题,而不是等到日耳曼人与斯拉夫人再次大战,英国才开始被动地参与。哪怕是一场德国对斯拉夫人肆意剥削的经济战争,都过度纵容。最好的是,从精神上打断德国人的脊梁,否则他们只会日复一日的愤怒并试图报复。

- 1907年,俄国面临的日耳曼压力如此之大,以至于与两代为敌的英国人结盟。

- 德国战略在两线之间犹豫不决:是汉堡和海外统治,还是巴格达和“心脏地带”?是发展海军挑战英国海权,还是打垮俄国取得陆上霸权?

- 保护印度人和中国人免遭“心脏地带”的征服,是岛国人民明白无误的责任。

- “德意志文化”意味着痴迷于竞争和自然选择的理念:如果为了生存,人类必须走向人吃人的地步,无论如何,他们要成为食人者。所以他们不遗余力地开发国家机器的力量和效率。……这世间所为的一半残酷和自私之事,都是因恐慌而为。

- 事前许多人曾假设,战争不会——也不可能被允许,因为那将带来全面的金融崩溃。然而,当它事实上降临,英国和德国的信贷体系脱离得何等轻易!只是一个简单的策略:用国家信贷担负从敌国土壤中拔出的个人信贷的根。

第7、8章

略